協働社会への貢献と地域との関り

都市の人口集中、地方の過疎化は、日本にとって大きな社会課題です。当社は、その解決のために事業を通じて地方創生に取り組み、サプライチェーンを構築する皆さまとともにSDGsの理念に合致する事業を進めていきます。

サプライチェーンとの共存共栄

当社は、脱石化原料の背景から再生可能資源への代替として、植物や微生物などの天然素材を見直し、高機能性材料に転換してお客さまの要望にお応えしていきます。

食品廃棄物問題、例えばスダチを搾汁した後の残渣を有効活用するなど具体的な取り組みを進めることで、サプライチェーン上の皆さまとともに企業活動を進めています。長年培ってきた代理店やインスパイアード・パートナーとの信頼関係をはじめとし、適切なサプライチェーンマネジメントを推進しています。2021年10月には、「パートナーシップ構築宣言」を公表しました。取引先などのサプライチェーンや、価値創造を図る事業者の皆さまとの連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップの構築をめざします。

なお、当社は宣言にあたり、以下の個別項目を明示しています。

地方創生の取り組みへの貢献

地方創生の取り組みに貢献することで、地方とともに成長していくことをめざします。

地方創生の取り組み

「養蚕イノベーション®」への取り組み

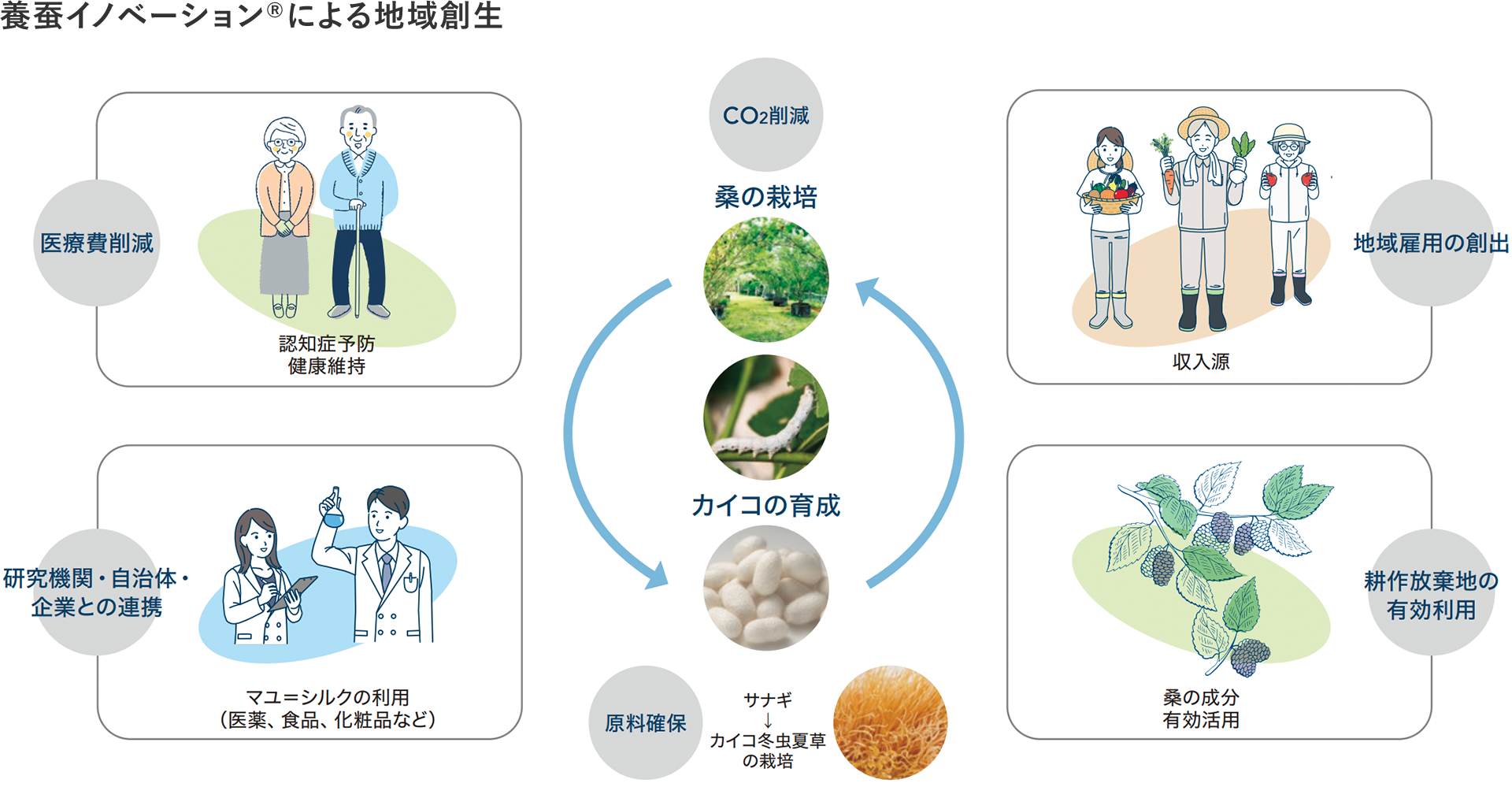

グループ会社であるバイオコクーン研究所は、従来の養蚕に化学の視点を加えた「養蚕イノベーション®」を提唱しています。地方自治体等と連携して第1次産業従事者の皆さまとともに発展し、健康長寿社会を実現する取り組みです。桑、シルク、マユ、カイコ、サナギという養蚕資源を活用して、減少傾向の農家※による地域創生をめざしています。

さらに、桑の木1億本プロジェクトの活動では、植樹によるCO2削減、耕作放棄地の有効利用、シニア世代の働きがいや地域雇用の創出、安定所得の確保、「カイコ冬虫夏草」のサプライチェーンの確立など、健康長寿社会創出のサイクルを回していきます。さらに、認知症・フレイル予防による医療費削減、昨今注目されている医薬、食品、化粧品などの先端分野への応用へと展開を図ります。

2021年8月には、「養蚕イノベーション®」を通してSDGsに貢献することを目的に、兵庫県養父市と地域創生に取り組む包括連携協定を締結しました。この協定では、相互の人的、知的資源の交流や物的資源の活用を図り、豊かな価値の創造をめざし、地域産業の振興や桑の栽培を含む養蚕事業、認知機能や認知症などの研究などを進めていきます。

- ※ 日本の養蚕農家戸数 2000年3,280戸→2021年61戸へ減少

出典:一般財団法人大日本蚕糸会

「養蚕イノベーション®」と期待される効果

| 活動内容 | 期待される効果 | |||

|---|---|---|---|---|

| カイコの餌となる桑の木を育成する |

|

|

|

|

|

|

|

||

| カイコを育成する |

|

|

|

|

|

|

|||

| マユは各用途に応じ 活用する |

シルク |

|

|

|

| サナギ |

|

|||

- ※ 「養蚕イノベーション®」は、バイオコクーン研究所の登録商標です。

産業廃棄物を有効活用する取り組み

徳島県では、廃棄物を新たな資源として捉え、廃棄物を利用して製造されるリサイクル製品や、3R※1 に積極的に取り組む事業所を認定する「徳島県リサイクル認定制度」を実施しています。

池田薬草は、徳島県や徳島大学との産官学連携の取り組みの中で、すだち果皮を徹底的に利用した「すだちイノベーション事業」を推進しており、2022年3月に産業廃棄物(搾汁後のすだち果皮)を有効利用したアップサイクル※2 商品であるSudachin®やすだち精油を製造・販売する取り組みにより、「徳島県認定3Rモデル事業所」に認定されました。

- ※1 ①Reduce(減らす)、②Reuse(繰り返し使う)、③Recycle(再資源化する)の3つの頭文字をとったもの

- ※2 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を活用し、新しい製品に生まれ変わらせたもの

「第26回四国産業技術大賞」優秀革新技術賞を受賞

徳島県の産官学連携による「すだち果皮」からの機能性成分の抽出法や、池田薬草の粉末化技術を駆使した健康食品用素材となるSudachin®(すだち果皮エキス末)の新商品開発が評価され、四国地域の産業技術発展に顕著な貢献のあった企業などを表彰する「第26回四国産業技術大賞」で、池田薬草が優秀革新技術賞を受賞しました。

地域・小中学校への出前授業

化学の面白さを体感する機会を児童へ提供することを目的として、京都、四日市、大潟、滋賀の各拠点において小中学校への出前授業を毎年行っています。出前授業では、日々の暮らしに身近な化学品について考え、洗剤が汚れを落とす仕組みについて面白実験をしながら楽しく理解してもらっています。洗浄で欠かすことの出来ない水資源の重要性、化学物質との上手な付き合い方にも触れています。また、科学を体感するイベントである「四日市こども科学セミナー」にも毎年参加しています。そして2024年11月には、中学校理科教育研究協議会の方を対象に、中学校理科/物質分野「身のまわりの物質」をテーマにした出前授業も行いました。

化学メーカーとして業務を通じて蓄積したノウハウや経験を活かし、身近な化学品を楽しく、わかりやすく学ぶ授業を実践しています。

2024年度に実施した地域社会とかかわりのある主なイベント

| 実施月 | イベント | 内容 |

|---|---|---|

| 8月 | 宮城県宮城郡利府町菅谷台の町内会防災イベント | 次世代の防災意識の向上と近隣の関係強化を図る目的で、夏休み防災イベントを開催。 |

| 9月 | 「滋賀県立高専共創フォーラム」のトークセッション | 内閣府と滋賀県教育委員会が後援し、滋賀県など「高等専門学校の設置に向けた共創宣言」9団体が主催する「滋賀県立高専共創フォーラム」第2回イベントの第 2部トークセッションに、当社従業員がパネリストとして登壇。 |

| 11月 | 滋賀県消防学校で開催された「第34回ちびっ子消防広場」に協賛 | 地域の子どもたちとその家族が消防活動について学び、幼少期からの防火・防災意識を育むことで安全で安心な街づくりを目指すことを目的として実施。当社は、ハンドソープ作りのワークショップを実施。 |

| 三泗地区の中学校理科教育研究協議会の方を対象に、出前授業を実施。 | 菰野町立菰野中学校において、四日市市や三重郡の中学校で理科を担当されている、現役の先生方約55名に、中学校理科/物質分野「身のまわりの物質」をテーマにした出前授業を実施。 | |

| 1月 | 非常時簡易トイレ「ベンリー袋」800組を上越市に寄贈 | 当社にて余剰となった備蓄品の活用を検討する中で上越市に問い合わせたところ「市内で災害が発生した際はもとより、防災訓練などで有効活用できる」と回答があり、寄贈することとなった。 |

| 2月 | 「令和6年度認知症にやさしい異業種連携協議会 第1回分科会」を、当社と京都府、および一般社団法人つなぎと共催で当社本社ビルにて開催 | “認知症基本計画推進において民間企業ができること”をテーマにした分科会。 会場には、認知症にやさしい異業種連携協議会参画企業や京都府高齢者あんしんサポート企業、また市町村認知症施策担当者など中心に約40名が集まった。 |

出前授業の実施状況の推移

| 拠点名 | 所在地 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 四日市工場 | 四日市市 | 3 | 4 | 4 |

| 大潟工場 | 上越市 | 2 | 2 | 2 |

| 滋賀工場 | 東近江市 | 1 | 1 | 1 |

| 京都事業所 | 京都市 | 2 | 2 | 2 |